運営 / 越後妻有の舞台裏から

「とにかく何でもやってみる」DIY広報

01 October 2025

なぜ越後妻有に?

大学卒業後に東京から越後妻有に移住し、大地の芸術祭を運営するNPO法人越後妻有里山協働機構で働き始めて4年が経ちました。アートとは無縁だった私が、なぜ移住して芸術祭の仕事に携わるのか? この間の活動と思いを合わせてお話します。

リアリティのない日々から抜け出したい!

学生時代、「自分が経験したことのない出来事に対してどのように関心を持てるか」という観点から、戦争や災害の記録・記憶の継承について研究していました。そのような経緯で、ハンセン病の国立療養所として隔離政策が行われていた大島を芸術祭の会場としている瀬戸内国際芸術祭のサポーター・こえび隊の活動に参加。これが芸術祭と私の最初の交点です。

この活動をきっかけに、美術そのものはよくわからないけど、「地域芸術祭は社会で見失われてしまう物事に光を当て、気付きを与えてくれる、何か面白い仕組み」だと感じました。その後、瀬戸内が海を舞台にした芸術祭であるなら、その“山”版ともいえる越後妻有のサポーターこへび隊の活動にも参加しました。これらの活動は、自分と「自分が経験したことのない出来事やそのプロセス」をリアリティをもって繋いでくれるものでした。

写真は大島を訪れて一番印象に残っている解剖台。大島のサポーター活動では、こえび隊のスタッフにこの島の歴史を教えてもらいながら、作品展示場のメンテナンスを行いました。アートだけでなく、その土地の記憶や歴史を考えることができる場が芸術祭だと体感。

――スーパーで買うお米がどれくらいの手間暇をかけて販売されているのか?

サポーター活動参加後は、自分が口にしているお米がどのように出来ているか、どのように市場に出回るのか、そういった社会における日常のプロセスにさえも、これまで疑問や興味も持たずに生きてきたことが妙に思えてきたのです。そこで自分が食べているものを少しでも身近に感じられる農業が盛んな地域に、大学卒業後は移住することに決めました。さらに、お金という価値だけに囚われない、別の角度から社会の課題と対峙したいという気持ちがあいまったことで、ここ越後妻有の芸術祭の仕事に就きました。

芸術祭作品で担当している集落での稲刈りと脱穀の手伝い

広報は情報管理人

お仕事紹介

入社後に一番初めに従事した業務は広報でした。業務の内容は、情報整理からチラシやガイドブック、記録集などの印刷物作成、HPやSNS、アプリでの情報発信、PRイベントの企画・開催、メディア対応、アーカイブ作成、海外PR戦略の立案・実施まで。情報を取り扱う作業に幅広い方法で携わる仕事です。

テレビ番組の撮影。トリエンナーレ会期中は特に、多くのメディアの方々に芸術祭の見どころをご紹介します。

芸術祭PR企画を立案し、首都圏の会場でアーティストとトークイベントを開催。

広報と言えば華やかなイメージを持たれる方も多いと思いますが、外向けにPRをする時間よりも、社内で情報を整理・管理する時間の方が圧倒的に多いです。また、広報するためのスケジュールを組み立てて、締め切りに向けて情報の提出を催促する役割でもあるので、社内では「情報はまだまとまらないですか?」と吠える、お尻たたき役を買って出なくてはなりません。

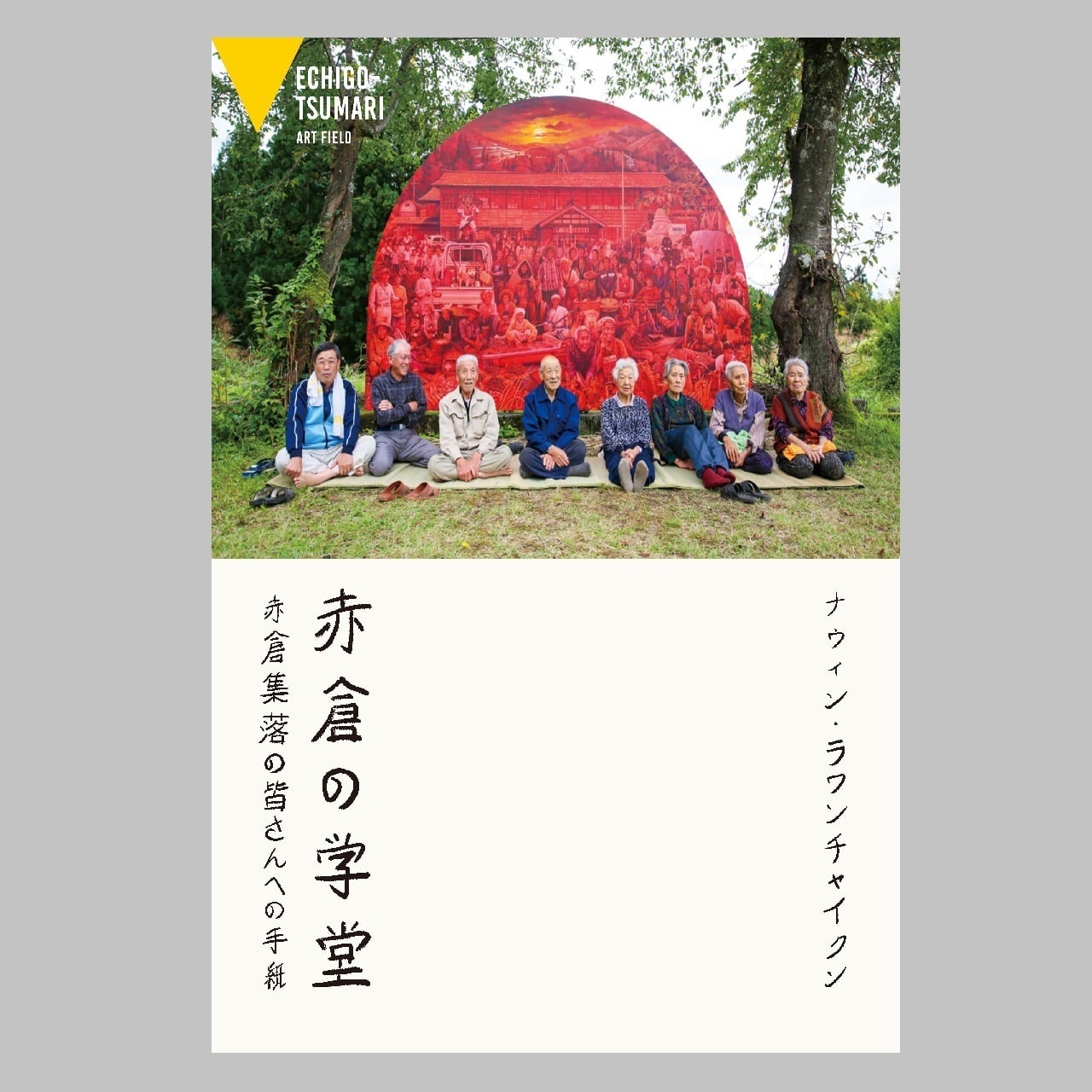

公式ガイドブックや記録集だけでなく、アーティストやディレクターの関連書籍の構成・企画から編集・校正なども行います。写真は編集に携わったナウィン・ラワンチャイクンと赤倉集落の関わりを記した『赤倉の学堂 赤倉集落の皆さんへの手紙』。

大地の芸術祭広報の真骨頂

さらに私たちNPOはアートだけでなく、芸術祭をきっかけに生まれたまつだい棚田バンク、FC越後妻有、食、宿泊、ツアーといったさまざまなプロジェクトを展開しています。これらの多彩な部門と調整をして取りまとめ、情報発信することは骨が折れますが、ここでしか味わえない深みのある業務です。なぜなら、アートに直接的に関わらない仕事や、芸術祭を機に関わり始めた集落とのやり取りを含めた活動そのものが、20年以上継続してきた大地の芸術祭の大きな特色だと、仕事を通して肌で感じているからです。これが越後妻有の広報ならではの面白さであり楽しさです。各分野のスタッフがそれぞれの得意なことを活かして、形にならない何かを越後妻有地域に生み出そうとしていること、その魅力を発信し、お客様に来訪してもらえることは、大地の芸術祭が経済効果だけではない価値をこの地にもたらしている、それそのものだと実感します。

これらの膨大な情報量を言語化して発信することはなかなかの根気がいる作業ですが、自分のこだわりの強さが、ここでの広報業務にはうまく機能している気がします。

芸術祭から派生したプロジェクト・FC越後妻有のホームゲームには、100人に及ぶ地域住民や首都圏の応援サポーターが駆けつけます。広報が試合のアナウンスをすることも。

芸術祭と関わる越後妻有内の集落は、今では100に及びます。私の担当する集落では、2003年から関わるアーティストや関係者を中心に、芸術祭に関係なく毎年お盆や小正月などの集落行事を盛り上げに来てくれます。

芸術祭を機に繋がりができた集落のお母さんたちと、冬の風物詩「雪見御膳」の準備。

多くの空き家や廃校にて作品を展開している大地の芸術祭では、冬場は作品を公開しない場合も、屋根の雪おろしをする必要があります。グリーンシーズンは作品のメンテナンスをしているメンバーが冬になると除雪隊に変わるのもNPOの面白いところです。

イメージを形にできる環境

アイディアを出して実践

形にすることや記録を残すことがもともと好きだった私にとって、特に印刷物の作成は自分の力を試す仕事でもあります。毎回新しい要素を入れたり、視覚性をよくすることを考えていたら、いつの間にかillustratorを用いて、ある程度のデザインも自分で作成できるようになっていました。印刷物のデザインは基本的には外注ですが、時間に余裕があるときは自分で手を動かすことで、こだわりを持ちながら大地の芸術祭のブランディングに関われる任意業務だと思っています。

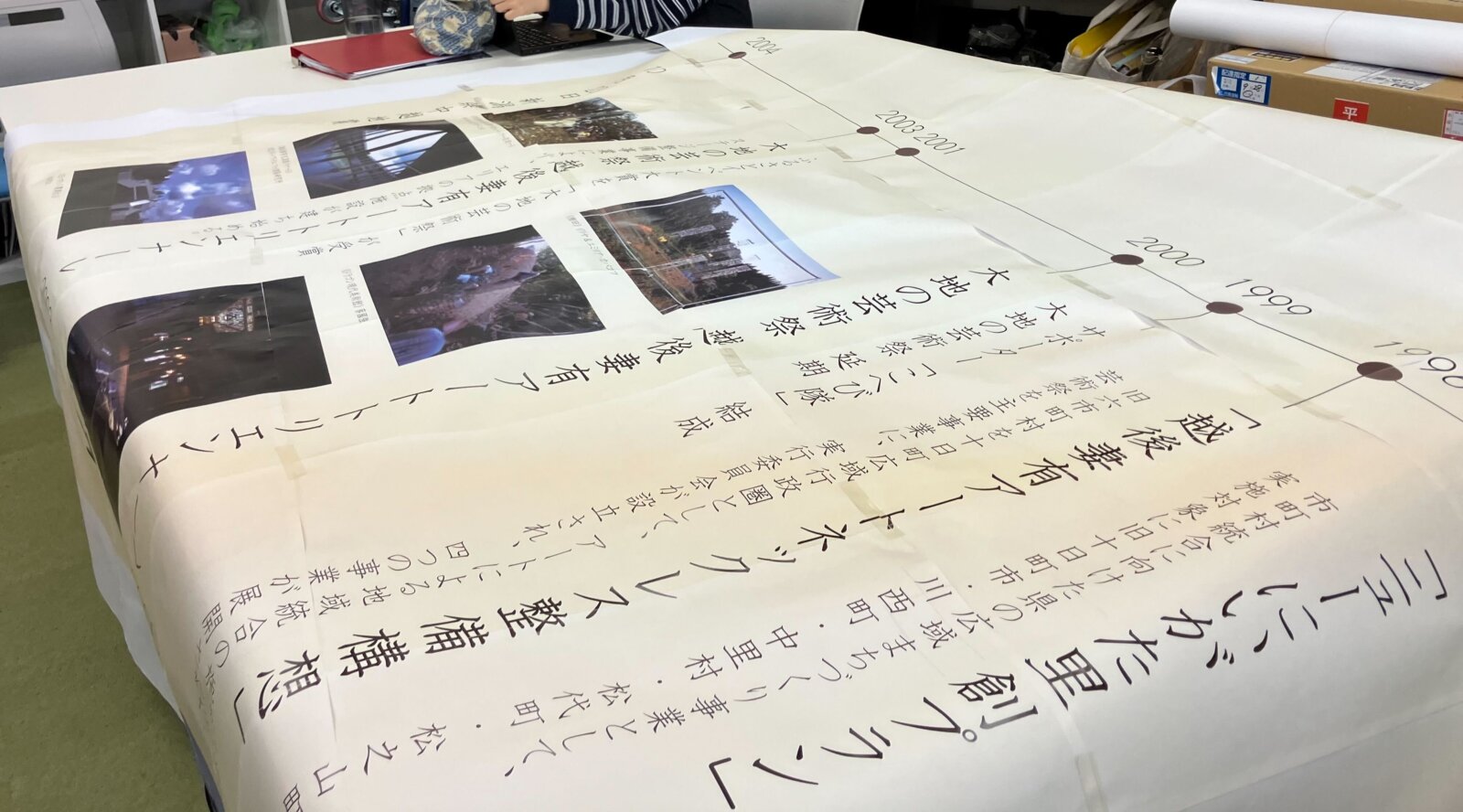

第9回展の企画発表会でこれまでの芸術祭の活動をたどる年表があると面白いなと思い、大きな芸術祭年譜をデザイン。写真はその試作。

第9回展の企画発表会当日、作成した年表を展示。

広報も稼ぐ!

金銭的な面でいうと、広報は他の部門に比べてお金を食う部門なので、少しでも稼ぐことができないか?と思いついたのが、ガチャガチャを用いたステッカー販売企画でした。日々のデスクワークがあるため、現場に出られる日が限られている広報でも、ガチャガチャであれば販売ができると思い発案。収支計画の検討は必要ですが、手上げをすれば自主企画も考えて実行できる環境であることは、新しいことに取り組む意識を生み出させてくれる職場だと感じます。

芸術祭に興味がない人でも気軽に手にとれるステッカーとして、芸術祭ロゴと越後妻有の文化をイラストにしたステッカーガチャが完成!

広報のために広報から飛び出す

業務上のジレンマを経て、DIY広報へ

冒頭で社会と自分との繋がりに関する「リアリティのなさ」について話しましたが、広報業務を進めるなかでも同じ疑問に直面しました。デスクワークをさばくことで精いっぱいになると、現場に足を運ぶ機会が少なくなります。そんな時に「アーティストから話を聞いたり、作品を見たり知りもせずに広報なんてできない!」と強く感じました。それからは、広報業務との両立を条件にサポーター業務や作品制作業務などを経験し、なるべく自分がわからない・想像し難い業務にも携わるよう心がけています。今ではディレクターの作家選定やアーティストの視察に携わったり、行政や地域の方との調整など事務局業務や総務を中心に活動していますが、これらの経験が最終的に広報のための経験として蓄積されています。

【作品制作業務】 担当するアーティストの作品を展示するために、教室を塗装したり、ライティングの調整。

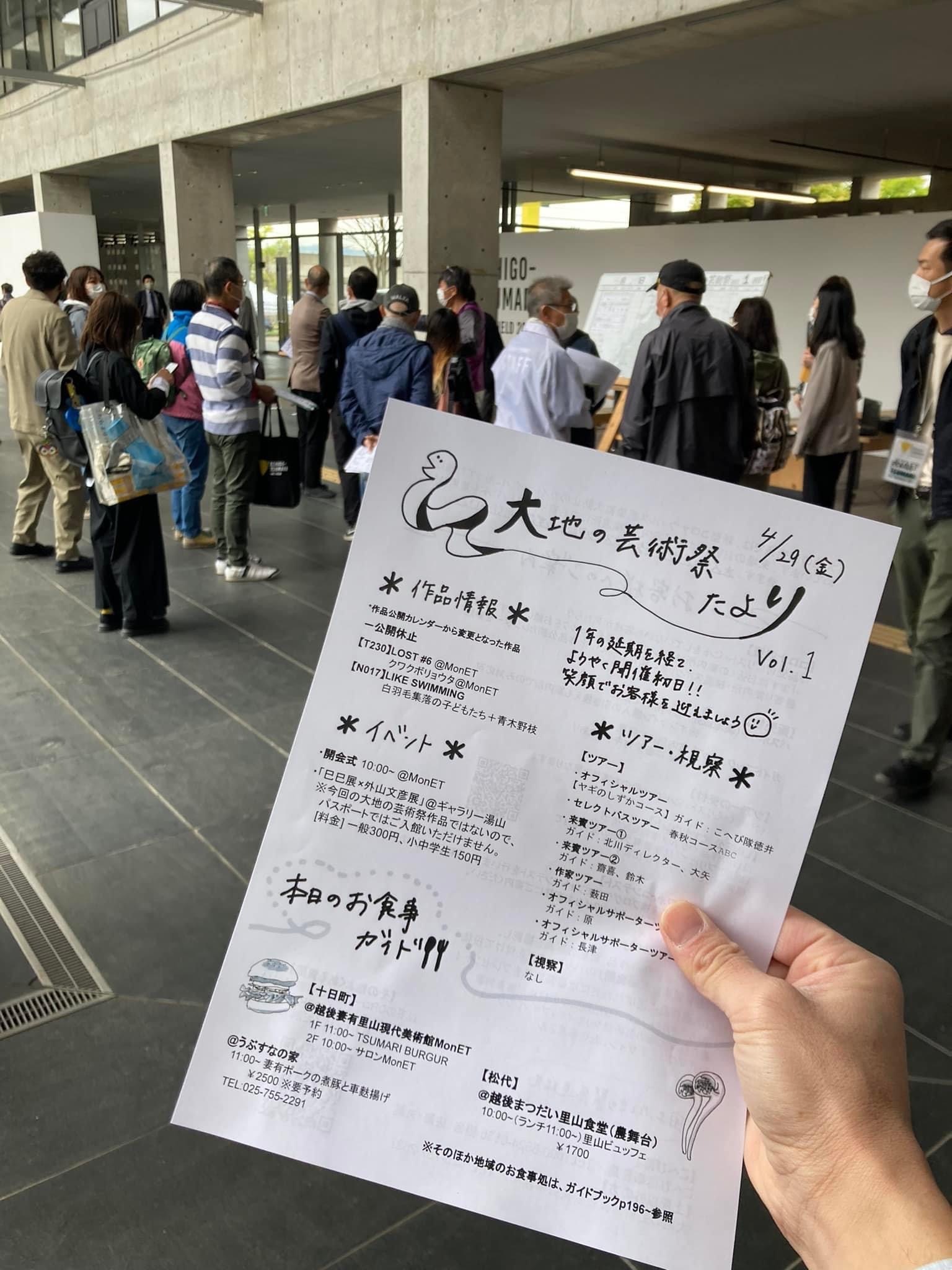

【運営業務】 会期中毎朝行われるサポーター朝礼にて配布する便りの作成。

――この地のリアルな日常や日々の取り組みを越後妻有で暮らし、働くことで、自分なりに咀嚼して発信する

このやり方が「広報」としての正解かどうかはわかりませんが、自分の中で大切にしていることです。さまざまな業務に携わり、芸術祭の全体像や事業の根幹・方針が見えるようになった入社5年目の今、大地の芸術祭を今後どのような人々に応援され、関わってもらえるプロジェクトにできるか、考えても考え尽きない日々が続きます。

NPO法人越後妻有里山協働機構

丸尾葉那

記事一覧

新着記事

最新ニュースやイベント情報、越後妻有の四季の様子、公式メディア「美術は大地から」の更新情報などを大地の芸術祭公式SNSアカウントで発信しています。